顧問のタナカカツキです。

前回からのつづきです。

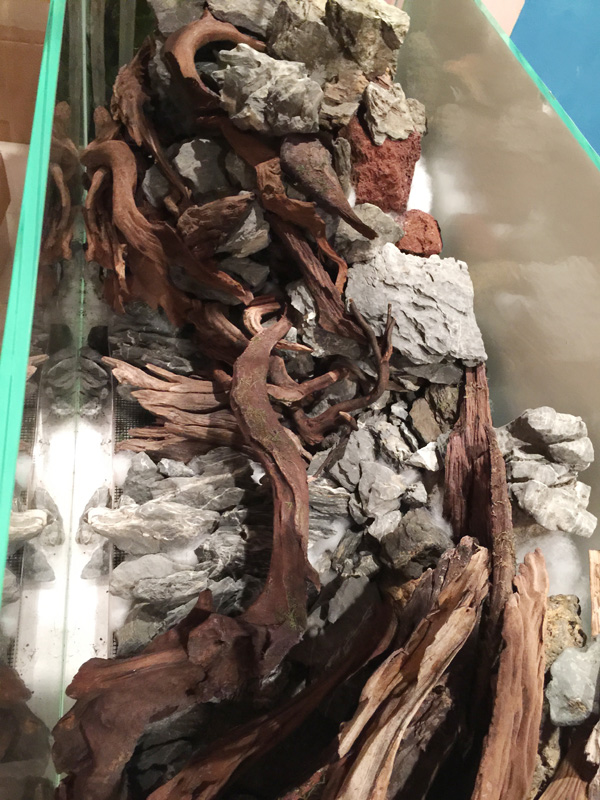

流木と石を使って、組んでゆきます。

「見える素材」と、「隠れてしまう素材」があります。

「見える素材」は質感を揃えます。

ものすごい傾斜で組んでゆきますので

底上げ用にレンガ(水質変化をしないもの)を使用される方もおられます。

素材を置いては眺め、置いては眺めを猿のようにくりかえします。

結構、体力を使います。

翌日筋肉痛だったりします。

腰を痛めたりもするので、一日の作業量はほどほどに。

だんだん、良いのか悪いのかわかんなくなってきました。

そんなときは、何日かインターバルを置いて再開します。

このような行程に一番多くの時間をかけます

熟練者になれば、素材をザクザク置いて、その日のうちに完成!

なんてこともあるかもしれませんが

修練者は粘り強く持久戦。

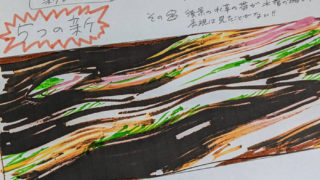

素材はトップからの光に対して

素材にしっかりとした影がでるように配置します。

画面にメリハリが出て、レイアウトの意図が伝わりやすくなります。

白黒画像で確認します。

良い形の影ができているか。

水草が植栽されていなくても、この段階でおおよその順位が予測できます。

(それが、現在のコンテストの傾向)

3位くらいかな~ と

この段階でうぬぼれがはじまっておりました。

上からのアングル これだけたくさん材料が入ってても

見える部分は一部分です。

流木は、あとで、モスを巻くので

すぐに取り外しできるように組んでおきます

同じ位置に戻せるように、写真で記録しておくことも忘れずに

流木は一昨年前の作品で使用したものです

同じ素材を使っても、同じレイアウトにはなりません。

世界水草レイアウトコンテスト2014 優秀賞(世界ランキング13位)「原生のうねり」

©2014 AQUA DESIGN AMANO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

素材は流用、そういう意味での流木

45センチしかない奥行きに

とんでもない見た目の奥行きを出すため

消失点は水槽の高さ半分以上のところに設定してます。

石と石の隙間にピンセットで綿を詰めてゆきます。

上からソイルを入れますので、ソイルがむやみに流れ落ちないようにします。

水槽の底にはたくさん空洞を作って、新鮮な水が行き渡るようにしておきます。

リアルな作業現場

ステップ3へつづく